GeneriAmo – Un genere, cinque dischi: il Folk

La nostra rubrica sui generi musicali che amiamo oggi ci parla dell’immensità del Folk

Il Folk è un genere immenso, come il mare. Un mare di gente, di persone, di popoli. Ha in sé racchiuse miliardi di vite, passate e future. È una musica colma di quella sensazione indescrivibile rappresentata dal termine portoghese “saudade”: la nostalgia di quel che è passato ma anche di quel che è e sarà. Una nostalgia insita nella vita stessa. Eppure, il folk è uno dei generi musicali più reali. Puoi toccare con la mano tutte le emozioni che racconta. Puoi sentirlo nella pagina di un giornale, tanto quanto in un paesaggio montano o cittadino.

Nel folk cambiano i suoni, più o meno elettrici, country, acustici o rock. Quello che sta sotto la forma, però, non cambia mai: parla di tutti, ci racchiude tutti e per questo, da quando è nato, non ha mai smesso di affascinarci.

Il folk è un genere immenso, così immenso che in questo momento scegliere cinque dischi che lo raccontino mi sembra una delle cose più difficili mai fatte. Cosa escludere, cosa includere di un genere che è andato da Woody Guthrie e Johnny Cash al folk-pop di Nelly Furtado e Taylor Swift? Passando per Cohen, Parton, Denver, i Buffalo Springfield, Tom Paxton. E “Heart of Gold” di Neil Young, i Belle and Sebastian. Ancora i Mumford & Sons, Judy Collins, gli America e la fantastica Joni Mitchel.

Ci sono troppe sfumature da considerare. A quali emozioni dare la precedenza? A quali luoghi? E a quali tra i suoi più grandi esponenti?

Alla fine, ho scelto cinque dischi in base a come le loro sonorità sbattono sulle pareti della stanza e a come le parole hanno risuonato nel mio cuore. Con il folk, forse, non si può fare altrimenti.

Certo è, però, che non si può non tener conto di alcuni piccoli-enormi particolari della storia del genere. C’è sicuramente qualcuno che deve stare fuori da ogni classifica o semplice enumerazione.

Tra i The Beatles e le creste punk: c’era una volta la musica folk inglese, c’erano gli anni Sessanta e c’era l’America. C’era una volta Bob Dylan, il profeta del folk.

Il folk si insinuava con prepotenza come ricerca delle proprie origini, con una purezza da contrapporre alla scena rock’n’roll, screditata e distrutta da morti e scandali. Ma il folk era anche vita bohémienne, anticonformista e critica. Bob Dylan incarnava perfettamente tutto questo. In più era un ragazzo che arrivava a New York ma si portava dietro il cuore americano, la provincia. La fuga dalla marginalità, la tensione verso la modernità, la costruzione di una soggettività autonoma: tutte pulsioni giovanili, eterne, risolte nel folk.

Era il 1963 quando uscì The Freewheelin‘: primo capolavoro e manifesto del nuovo folk che iscrisse Dylan nell’elenco dei grandi folk-singers americani. Di “Blowin’ In The Wind” è banale parlarne, ma rimane innegabile la sua grandiosa universalità, tanto da conquistare lo status di anthem di protesta.

C’è un’altra canzone in quel disco, Girl From the North Country: una ballad dalla grande scrittura, impreziosita dallo splendido fingerpicking di Dylan. Un brano maturo, conscio dei suoi mezzi, legato alla tradizione pur riuscendo ad ammiccare alla modernità con un linguaggio fresco. Una dichiarazione straziante di affetto purissimo che tutti vorremmo ricevere. Un approdo alla modernità.

Ma cosa sarebbe stato Bob Dylan senza i The Byrds? La band americana raggiunse la notorietà proprio grazie alla cover di un brano di Bob Dylan, Mr Tambourine Man, e con questa contribuì a plasmare la nascita del folk rock.

“Mr. Tambourine Man” era una canzone del quinto album di Dylan, Bringing It All Back Home. Nella versione originale e acustica aveva il ritmo lento della ballad. Attraverso i Byrds, invece, è diventata uno dei brani fondamentali della musica rock degli anni Sessanta: ritmica potente, un basso elettrico sovradimensionato e il caratteristico jingle jangle della chitarra folk a dodici corde Rickenbacker suonata da Roger Jim McGuinn.

1. Wednesday Morning, 3 A.M.

Nel 1964 Simon & Garfunkel debuttavano con il primo album Wednesday Morning, 3 A.M.. All’inizio il disco fu un flop clamoroso tanto da spingerli a separarsi ma, grazie ad una canzone di quel disco, una delle canzoni simbolo del folk, la loro storia cambiò. Quella canzone era The Sounds Of Silence.

Lo stile acustico e legato al folk tradizionale di Simon & Garfunkel fu probabilmente il motivo dello scarso successo dell’album.

Borghese ed educato, il loro folk-rock non combattere nessuno. Non ha targhetta politica. È una scheggia di legno che si stacca dal tronco della canzone di protesta americana di quegli anni. Un abbraccio che ti accoglie e ti consola.

Un folk educato, sì, ma oggi possiamo dire che, in un pezzo come Sparrow, c’erano già dentro tutti i Kings of Convenience e i Turin Brakes che sarebbero venuti poi.

“The Sounds of silence” è una delle canzoni più belle del secolo. Affronta il tema dell’incomunicabilità che verrà sviscerato da allora e per sempre. Parla dell’attesa e del fatto che il mondo prima o poi dovrà fare i conti col silenzio, nonostante tutti si sforzino sempre di fare rumore per soffocare l’eco del cuore e del respiro e degli affanni del Mondo.

Fu Tom Wilson, produttore della Columbia Records, sull’onda creata dall’elettrificazione del folk operata dai Byrds e Dylan (proprio con “Mr.Tamburine Man”) a ripubblicare The Sounds of silence in una forma meno vulnerabile, elettrificandola.

La versione elettrica uscì nel 1965 e fece il botto portando Simon & Garfunkel ad incidere un secondo album che si chiamerà, per sfruttare la hit, Sounds Of Silence. Più successo, meno anima.

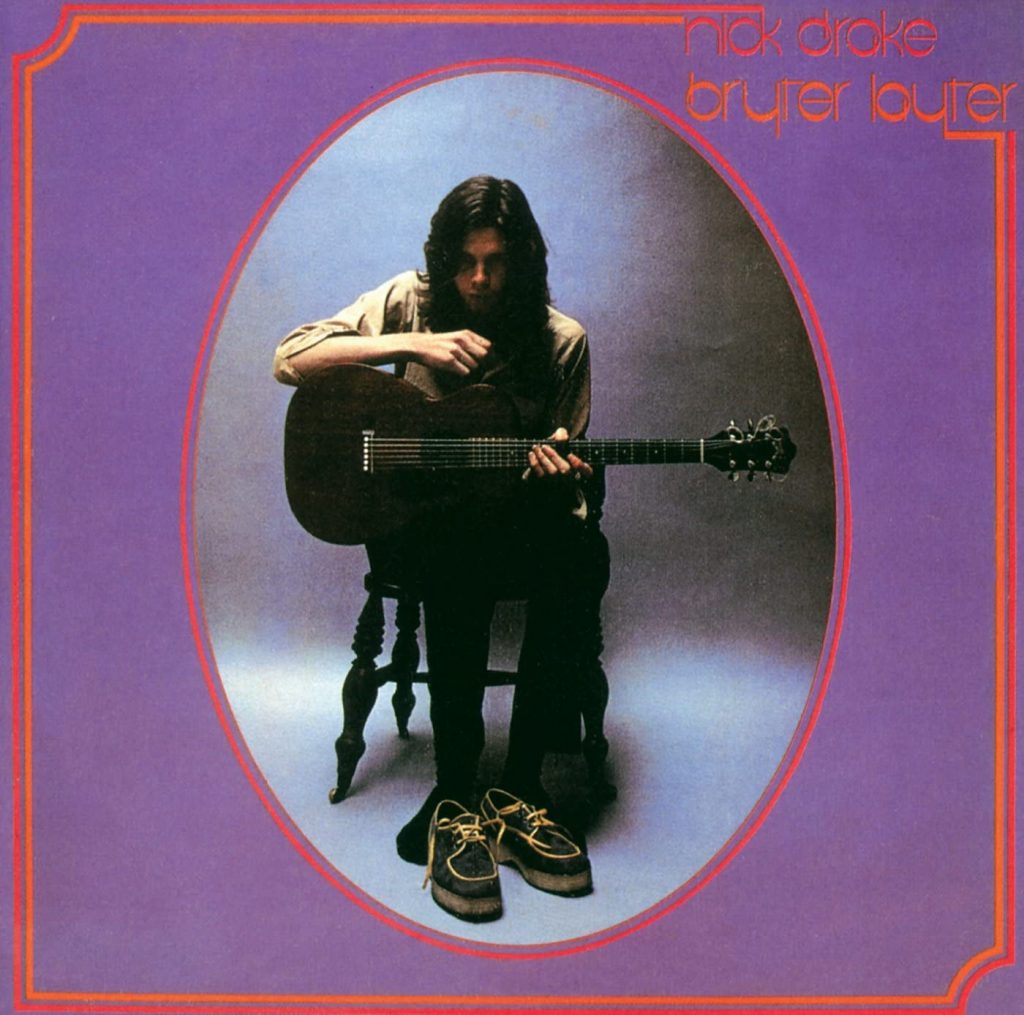

2. Bryter Layter

Tra i migliori album della storia del folk non può non esserci Bryter Layter, il secondo dell’artista britannico Nick Drake. Cantautore e chitarrista, ha contribuito a generare un incredibile successo nella storia del folk e della musica in generale. L’album “schiarite più tardi”, pubblicato nel 1970, è un vero e proprio capolavoro della sua discografia breve ma significativa.

L’album è stato inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi. Un riconoscimento importantissimo per un disco che non ha soltanto pregi strumentali e compositivi, ma può vantare anche la presenza di John Cale dei Velvet Underground e di tre tracce coraggiose interamente strumentali.

Il folk è un filo tra i tanti nel tessuto musicale di Nick Drake. Forse anche per questo motivo la sua musica conserva sempre una qualità senza tempo e la capacità di stregare ogni tipo di ascoltatore. Abilissimo e originale nel tipico fingerpicking acustico, dotato di una voce fumosa e ingiallita come le foglie autunnali, Drake è spesso ricordato soprattutto per il suo ultimo album, il lunare e spartano Pink Moon.

Ma è Bryter Layter il migliore: un disco in cui la musica ti avvolge in una calda coperta di suoni. La presenza della sezione ritmica dei Fairport Convention e della chitarra di Richard Thompson gli dà le credenziali folk-rock. John Cale, con la sua celesta, il suo piano e il suo organo, esalta l’ariosa luminosità di Northern Sky, e sottolinea con una viola e un clavicembalo la melodia gentile di Fly. Poi il crepuscolo di At the Chime of a City Clock e la jazzata Poor Boy, sono altre pennellate di un quadro dai colori pastello, proprio come la copertina.

Trentanove minuti che rispecchiano la solitudine e la profondità di ogni anima inquieta, fragile e tormentata. Trentanove minuti in cui sentire la sua sensibilità d’animo e un sommesso mal di vivere che ci accomuna tutti.

3. 9

Facciamo un salto al 2006 quando esce 9 la nuova opera del cantautore irlandese Damien Rice. Dopo quattro anni dall’uscita, in piena esplosione neo folk, di “0”.

La musica di Damien Rice poggia sulla nuda accoppiata voce-chitarra per poi arricchirsi di nuove sfumature e strumenti. È un folk pop dal suono tondo e “classico”, romantico e toccante.

Il disco parte con un pianoforte, quattro battute, poi fa il suo ingresso la voce di Lisa Hannigan. Voce e violino, un’infinita purezza che punta più in alto che mai. Arriva Damien Rice con la sua voce tanto timida quanto espressiva ed è a questo punto che ‘9’ già ti entra dentro.

9 Crimes è la tipica ballata alla Damien Rice, punto d’incontro col disco precedente. Ma poi prosegue e non ha paura di scrivere The Animals Were Gone, una canzone che si avvicina all’inarrivabile “Halleluja” di Cohen per intensità, trasporto e profondità delle parole.

Il suo romanticismo può sembrare a volte ridondante, ma ha l’effetto di una boccata di aria fresca perché si fonde perfettamente con la musica minimale e carica al tempo stesso.

Sleep Don’t Weep chiude in modo mesto e nostalgico questo secondo lavoro, appena sotto il livello del primo per molti, ma di altissima qualità se confrontato con la produzione folk degli ultimi anni.

“9” è un disco prezioso, fatto di folk e quindi di musica vissuta, di miseria e nobiltà, di luoghi comuni e di verità.

4. Carrie & Lowell

Siamo al 2015, con l’alternative-folk di Sufjan Stevens. Carrie & Lowell è un disco in cui Stevens è diverso, è un disco intimo che racconta la sua vita. Il gioco dei trasformismi che gli è tipico lascia il posto alla carne e al sangue dell’esperienza. È così sopraffatto da aver perso le parole, da aver paura persino di affrontare il silenzio. Per tornare a quel “silenzio” citato prima.

Niente architetture barocche, niente trovate spiazzanti. A Sufjan Stevens in questo disco non interessa stupire. Gli basta un rincorrersi cristallino di arpeggi ad accompagnare la fragilità di una voce più indifesa che mai. Una voce pronta a sdoppiarsi come nel riflesso di uno specchio, trasformando all’improvviso la solitudine in coro. Lo si sente dalle prime note di Death With Dignity, con una carezza di tastiere che fa capolino solo per sfiorare i contorni della melodia.

C’è una nudità senza precedenti nelle atmosfere rarefatte di Carrie & Lowell. Il segreto è racchiuso nel titolo dell’album, nella dedica a Carrie e Lowell, cioè la madre e il patrigno di Stevens. Una madre che l’ha abbandonato ancora bambino e che un male incurabile gli ha strappato via prima che potessero riconciliarsi.

Le canzoni diventano sospiri da catturare prima che svaniscano. L’essenza sta nelle sfumature, nei tratteggi acustici che scontornano il vapore acqueo delle tastiere sul finale di Drawn To The Blood: la canzone in assoluto più bella del disco. Senza dimenticare l’incedere solenne di gospel con cui Blue Bucket Of Gold ne segna l’epilogo.

Le immagini che descrive Sufjan sembrano scorrere su una vecchia pellicola 8 millimetri. Tra rassegnazione e speranza, sembra arrivare ad una conclusione che illumina tutto: l’instancabile riaffermarsi della bellezza su ogni cosa!

5. Kiwanuka

Michael Kiwanuka è una bomba. Bravo a comporre e a districarsi tra funk e soul, battendo le vie del folk. In questo crocevia prende vita la grana della sua musica basata sulla timbrica istintiva, calda, coinvolgente e pungente della sua voce. Michael Kiwanuka è il presente!

“Love & Hate” era bellissimo. Con Kiwanuka, album del 2019, è riuscito a superarsi.

Nato da genitori dell’Uganda e cresciuto a nord di Londra, nel disco utilizza strumentazioni originali, frammenti sonori, vecchi sintetizzatori, strumenti acustici ed elettrici che spesso affiancano la sua voce, superandola, doppiandola o accompagnandola.

Hero è una canzone che si distingue, proprio parlando di folk, per il suo significato. Un omaggio a Fred Hampton, giovane attivista delle Pantere Nere ucciso dalla polizia di Chicago il 4 dicembre del 1969. In questa canzone Kiwanuka compie un viaggio sonoro: dall’Africa si ricongiunge con l’America, passando per Londra. Tutti luoghi della storia di un popolo, della sua ed anche del folk.

La particolarità, la genialità, la bravura, sta nel suo saper connettersi al passato ma suonando contemporaneo. Prende il mondo analogico e lo porta in digitale, magistralmente. Racconta storie personali che nelle sue mani trovano il punto di contatto con lo sfondo collettivo.

Love & Hate era un disco introspettivo, iniziava con i 10 minuti di Cold Little Heart, una canzone che non si può descrivere, si può solo ascoltare. “Kiwanuka” invece è luminoso, solare. Come l’autore sulla copertina.

Il disco si apre con un’ambientazione urbana, voci di strada, un tappeto di percussioni, fiati e un coro gioioso. Tutto ci riporta agli anni Sessanta. L’album è un miscuglio di soul, funk, rock psichedelico, jazz, folk e perfino gospel. Ha un suono assieme grezzo e seducente.

Con la musica di questo disco, Kiwanuka tocca le sue lontane tradizioni folkloriche, poi i vinili anni ’70 che ascoltava da bambino, ed alla fine tocca il presente e ci si posiziona. A pieno titolo.

a cura di

Lara Melchionda